相続を争族としないためには、被相続人の意思を明確にしておくことがとても大事です。

相続を争族としないためには、被相続人の意思を明確にしておくことがとても大事です。

何故ならば、被相続人の意思を明確にしておくことにより、相続人がその内容に少々不満であっても、故人からのメッセージであるということで、「親父の意向だから まぁしょうがないか…」というように、納得すること(あきらめること)が考えられるからです。

この意思を明確にするには遺言書を作成しなければならないのですが、遺言書(遺言状)には主に公正証書によるものと自筆証書によるものがあります。

以下では、法的に効力がある遺言事項についてご紹介します。

法律上婚姻関係(結婚届)にない配偶者には相続権がありません。

法律上婚姻関係(結婚届)にない配偶者には相続権がありません。

従いまして、内縁の妻(または夫)に財産を残しておきたいと思う場合には、遺言によりその目的を達成することができます。

義理の父母の相続権は、亡き子に代わって、子の直系卑属(孫・ひ孫)が相続します(代襲)。

しかし、子に直系卑属がいなければ子の一家(言わば残された妻)に相続される財産はありません。

このような場合に、遺言を残しておけば、よく面倒を見てくれる亡き子の妻に財産を残すことが可能です。

配偶者には1/2の法定相続分がありますが、財産だけあっても実際それを管理すること(例えば収益アパートなど)や、残された妻(または夫)自身の世話など、しっかりと誰かが見守っていてくれないと心配が残ると思います。

このような場合に、残された妻(または夫)の面倒をキチンと見てくれることを条件として遺言を残しておけば、心配は随分と緩和されるのではないでしょうか?

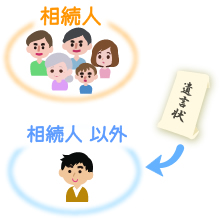

遺贈は遺言の利用方法として代表的なものと言えます。

遺贈は遺言の利用方法として代表的なものと言えます。

遺言者は、遺言によってその財産の全部または一部を自由に処分することができますので、相続人以外の第三者に財産を譲りたい場合などはこの遺贈を利用することになります(他に死因贈与と言うものもあります)。 詳しい説明は「遺贈とは?」を参照下さい。

まず「信託」を辞書で調べますと、「他人に財産権の移転などを行い、その者に一定の目的に従って財産の管理・処分をさせること。」とあります。

つまり、遺贈と似ている部分はあるのですが、信託とは平たく言うと、第三者に財産の管理運用を任せ、その運用によって得られた成果を受益者に交付することを意味し、信託銀行における遺言信託がその代表例です。

信託銀行による遺言信託で注意すべきことは、あくまで信託銀行でできることは財産に関する遺言の執行であり、身分に関すること(認知・未成年後見人の指定etc)については取扱ができません。

例えば、財産に希少価値(家屋や自動車等)があったり、文化的にとても貴重とされる場合に、その財産を保存することや、財産たる現金を、障がいを持った方のための事業に役立てたいなどと言った、公益的な事業のために役立てたいと望まれる場合に、遺言が利用できます。

遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して、(1)虐待をするとか (2)重大な侮辱を加えたとか (3)その他直接被相続人に対する行為でなくても、著しい非行があったときは、被相続人はその者を推定相続人から排除するよう遺言に残すことができます。

注意すべき点は、遺言によって直ちに廃除の効力が生じるのではなく、遺言にもとづき遺言執行者が家庭裁判所に申立て、それが認められることによって、当該推定相続人は相続の資格を失うことになります。

尚、遺言ではなくても(生前)家庭裁判所に請求することにより推定相続人の廃除は可能です。

遺言では、例えば、「Aには財産の3分の1を、Bには財産の3分の2を相続させる」と、法定相続分とは異なる割合によって財産を分配するように指定したり、「Aには甲不動産を相続させる」、「Bには現金と乙不動産を相続させる」といった、相続人及び財産を特定して、相続分を指定することもできます。

また、「甲不動産を売却し、その代金を相続税の納税資金に充て、残った現金はAに相続させる。」といったことを指定することもできます。

尚、指定した内容が相続人の遺留分を侵害している場合には、遺留分減殺請求の対象となりますので注意が必要です。

相続分の指定や遺産分割方法の指定を第三者に委託することができます。

但し、指定の委託を受ける第三者は相続人・包括受遺者以外の、信義則上、相続に関係のない人でなければなりません。

また委託を受けた第三者が、相続分の指定を拒絶し、または相当な期間内に指定をしなかった場合には、委託は効力を失い法定相続分によることになります。

なお、委託を受けた第三者が、指定するか否かの態度を保留にしているときは、共同相続人から相当な期間を定めて指定するよう催告し、その期間内に確答がなければ指定を拒絶したものとみなされます。

相続人の中で生前に特別の贈与を受けた者があるときには、その贈与は相続分の前渡とされ(持戻し)、相続分から差し引かれることになるのですが、これを差し引かないよう定めることができます。

被相続人は、遺言で相続開始の時から5年を超えない期間内で遺産の分割を禁止することができるものとされています。

相続人間で円満な話合いができないことが予測されるような場合には、しばらくは分割を見合わせて冷静になることが賢明かもしれませんね。

遺産分割の禁止は相続人間による協議でも定めることが可能ですし、家庭裁判所(調停・審判)によって定められることもあります。

尚、遺産分割の禁止を第三者に主張するには、不動産の場合にはその旨を登記しておくことが必要となるので注意が必要です。

遺言によって遺留分が侵害される場合に、遺留分権利者は、贈与や遺贈を減殺(否定する)することができますが、どの財産に対して実際それを行うのかについては、法律によって順番が決まっています。

遺言では遺留分減殺請求が行われた場合にどの財産に対して行うかについて、法律で決まっている順番とは異なった定めにすることができます。

遺産分割で財産を取得したものの、その財産が他人物であったり、数量不足であったり、他人の権利が付着していたり、隠れた瑕疵があったりしたような場合に、その相続財産を取得した相続人を保護するため、他の相続人に対して、損害賠償請求や解除を求めることができますが、遺言によって、この相続人の担保責任を指定(変更)することができます。なお、担保責任の指定は遺言によって行わなければならず、 それ以外の生前行為で行うことは認められません。

そしてこのような場合には、相続人間で互いに損害の責任を負うのが原則です。

遺言では、この相続人相互の担保責任について別の定めをすることができます。

相続人の利害が対立し、適切な執行ができないということを回避する為、遺言によって遺言の内容を実現してくれる人(遺言執行者)を指定することができます。また、遺言執行者の指定を第三者に委託することもできます。

相続人の利害が対立し、適切な執行ができないということを回避する為、遺言によって遺言の内容を実現してくれる人(遺言執行者)を指定することができます。また、遺言執行者の指定を第三者に委託することもできます。

未成年後見人とは、親権者の死亡等のために未成年者に対し親権(看護養育・財産管理・契約等)を行う者がない場合に未成年者の法定代理を努める者を言います。

未成年後見人とは、親権者の死亡等のために未成年者に対し親権(看護養育・財産管理・契約等)を行う者がない場合に未成年者の法定代理を努める者を言います。

家庭裁判所への申立による選任以外に、遺言でも予め指定することが可能です。

未成年後見人を監督し、未成年後見人と未成年者(被後見人)との利益が相反する場合に、未成年後見人に代わって未成年者の代表等の役目を果たす機関です。

家庭裁判所への申立による選任以外に、遺言でも予め指定することが可能です。

婚姻外で生まれた子を遺言によって認知することができます。